南红(Ⅴ)——南红珠子何其多 南红珠子通常都是我们认识南红的第一步,南红被做成珠子的比例在南红制品中拥有了压倒性的优势。

其实在当代华人体系的文明中,一般都把珠子作为玉器的副产品,几乎没有太多的关注和研究,而在西方文明中将珠子作为饰品文化的重要组成部分来做研究。

在这个方面我们还有极其长的路要走。

正如挪威卑尔根大学的亨什伍德博士所说“珠子是传统社会一种严肃的物品,通过这些物品,可以确认主人的性别,年龄,社会地位以及民族。”

废话说了一大段,还是让我们回到南红:

一、南瓜。前面已经说过介绍过,这种珠子暂时被认为是宋辽时期(仅指相当于内陆朝代而言,下同)开始出现,基本在元明达到巅峰,清代的南瓜已经较为少见。

一般我们认为矮桩的南瓜的年份相对要早一些,能够达到宋元。

中桩的南瓜一般认为是元明时期的产物,其中出现尺寸超大(直径30公分以上)的都基本认为属于这一时期。

高桩的南瓜一般被认为是清朝或者稍早一些的。

南瓜因为年份和工艺的原因,一直都是南红中最为昂贵的,一个40的超大南红品相完好的情况下大约的市场价格可以达到3000元左右。

一颗小南瓜至少也需要几百元的价格。

二、朝珠。

这是南红从西藏走入清廷之后出现的,属于内陆地区的产品(亦常见于云南)。

一般都具有形制规整、圆形周正、抛光程度高、极少出现白芯的特点。

比较容易和藏区的圆珠产生混淆。由于整个上层文化对藏文化的偏爱,所以就在清朝规制之外出现了南红的朝珠,

在不敢使用南红朝珠的官员中,似乎也有使用南红的倾向,

我们从一些历史遗物中可以看到一些南红材质的分珠(即朝珠串中那4颗大珠)、三通、背云、佛头、佛嘴、坠子等。

一般这些南红配件都配合象牙、翡翠材质使用为较常见。

十分罕见的南红雕花珠绝大多数都是属于朝珠范围的。清手串珠也同样属于此范围。

朝珠的价格也是南红中非常高的,主要原因是制作的精细程度较高,并且由于内陆人并不以南红入药,

所以一般品相相对完整。一颗好的南红分珠的价格可以达到2000以上。

一颗普通朝珠也要几百的价格。

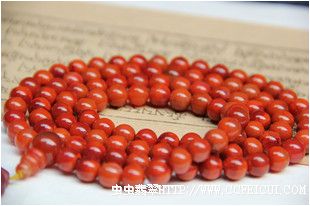

三、藏区圆珠。

这种圆珠一般认为是藏区相对较晚出现的一种珠子类型,年份大概是清代,可以延续到非常接近新中国时期。

俺所读有限,没有办法考证到底是受朝珠影响,还是影响了朝珠。

总之这种在成本核算方面并不太合算的珠子就流行开来了。

在俺个人的经验中,圆珠出现的地区一般而言都更接近中原文化。

圆珠的品相一般相对较好,而且确实也更适合近现代审美观,所以价格也相对不错,一颗较完美的圆珠也需要几百元甚至千把元。

一般的小圆珠也要200元左右一颗。

四、扁珠。

又称橄榄珠,因型似橄榄而得名。扁珠的历史相当悠久。

在欧洲的研究中把这类橄榄珠断代断到17-18世纪,以俺的经验而言,这种断代是十分不科学的。

其实扁珠的形制亦有分别,形制不同年份应该说差距很大,一般可见的分为两种:

一种是不规则扁珠,具有相对随型的特点,珠体一般都不太具有对称性。

珠体一般相对较大,珠子的包浆通常都极其厚重,孔洞也极其古朴。

这类珠子参考随型蜜蜡珠的断代,大概应该看到元明时期甚至更早。

其实这类南红也是相对少见的品种。

一种是相对规矩的扁珠,具有明显的橄榄型特征,珠体具有较好的对称性。

这种珠子恐怕是最为常见的南红珠形制。这种珠子的断代基本可以认同17-18世纪的,但是最早出现时期应该稍微看早些。

18世纪之后其实这类珠子也在大量流行,直至红色中国前这种珠子形制才告绝迹。

扁珠由于流行时间长、范围广、产量高等原因,再加之扁珠通常都被用于藏民敲击碎块药用造成的品相残缺,价格相对较为亲民。

一颗品相较完美的扁珠也就在大几百到千元左右,品相一般的百来二百也就可以成交。

五、算盘珠。

又称片状珠。这种珠子应该出现的时间最晚,大概应在17世纪左右,同样也是应该在清末民国停止制作。

这种珠子的制作工艺水平高低差异非常之大。高档的算盘珠形制取料也会非常讲究,形制也非常规整,

甚至部分在90度交角处有平台过渡(类似于清扳指的边角处理),抛光也非常好。

而质量较差的算盘珠无论是选料还是工艺都比较粗糙,有部分不抛光。

由于工艺和品相的不同,价格也存在巨大差异,基本价格是要比同品质的扁珠稍微便宜一些。

六、扣子。

这类东西大部分见于云南及云南的辐射区域。

形制特殊,一眼大概就可以认出,一般色彩都偏浅些,品相较好。

这些扣子一般都认为是无疑问的清代制品。

价格也是诸多南红珠中最便宜的。

基本我们能经常看到的就是这6大类,我们不能经常看到的古滇国红直管珠、古滇国乳突、西亚形制的南红多棱、嘎拉哈、尼泊尔蚀花等等珠饰类的东西其实都有见南红材质的。

实在是篇幅原因就不能一一介绍了。

南红(Ⅵ)——拾缺补漏

花了很长的篇幅去谈南红,到今天也是该结束的时候,还有诸多的玛瑙品种等着我们一个一个的去了解,

此篇权且做一点挂一漏万的拾缺补漏,没有什么逻辑和顺序,

仅仅算是给南红部分一个结尾。

一、先和大家一块欣赏一下南红雕件。南红雕件的历史在不考虑云南的情况下,现在流行的说法是始于辽金,但这种说法未见实物支撑。

能够看到的最早的南红雕件大约应该在元明时期,考虑到西藏在14世纪中叶才基本划入中原政权,

15世纪中叶才作为一个基本统一的政权划入中原政权,而南红雕件绝大多数是具有中原政权审美特征的,

这个时间窗口应该认为是有效的。南红雕件的黄金期当然出现在受西藏文化影响颇深的清朝,

我们看到其与名贵材质的搭配,都反映了南红在清廷的地位。这种审美同样也影响了民间,

但是民间的南红作品绝大多数都是立足于俏色这一审美视角的作品。

二、关于新南红制品的等级问题。

前文长街老师提到了当前新南红制品的顶级颜色应为“南瓜红”,而非“柿子红”。

了解了一下,确实是这样,特此更正并且感谢。

三、关于新南红制品是否具有收藏价值的问题。

毋庸置疑,一种已经绝迹或者濒临绝迹的材质,具有美的普遍特点,这当然就有了收藏的价值。

而且新南红制品确实也克服了老南红品相普遍品相较差这一问题。

这一点实际完全可以参考今日和田籽料雕件的流行,又老又好的当然最好,没那么多老的,

正经料子的新的也不错。图5、6基本反映了新南红制品和不同艺术风格结合的魅力。

四、那么怎么给新南红制品估价呢?

Jx老师前几天就给俺出了这样的难题。

我们首先可以很清楚的知道新南红珠子的市场价格大约是在60-120元/颗,这个价格反映的基本就是材质价格。

有了这个标准我们就有了大致的估价基础。这个雕件目测大约在40*30左右,那么材质的价格大约应该在500-600元左右,

工艺方面参照扬州和田玉雕大概在400-500元,所以俺估了一个千元左右的价格,俺认为是合理的。如果非要说估价偏低,

那么就是没有考虑到当前南红制品达到这个工艺水平确实较少。经济学上称为“相对稀缺性造成的溢价”,

而这种溢价在低门槛可复制的情况下,很快就会从高乖离率的价格回归到价值中枢附近,这是市场经济的必然。

五、还有一个朋友提出的问题是南红的欣赏问题,这个问题实在过于庞大,俺觉得这个问题不如换成“南红为什么会招人喜欢?”

或者再通俗再市侩一些:“南红为什么可以炒得那么贵?”。

其实俺在第一篇南红(之六)中提到了南红可以和苏宁电器A股大概也是这个问题:

1、南红是玛瑙中最为温润的品种之一,他完全符合中国文人对于大玉器范畴的要求——温润。

2、南红无疑是最让把玩者拥有成就感的玛瑙,南红久放会变得失去部分光泽,而当你有时间捡拾起来的时候,

它能迅速的变成油光四溢起来。这种被人承认的心理暗示的力量无疑是巨大的。

3、绝不能忽略的还有审美观的重要影响,红色中国的旗帜下成长的我们,不可避免的就会有对这种鲜红颜色的偏好。

4、南红矿产的枯竭同样能够让人产生供求关系变化的心理预期。

5、南红和藏区文化的联系同样也是一个源动力,一旦贴上藏区独有标签,无论是南红还是藏蜜蜡似乎都有了新的炒作点。

这些当然只能是一个大概,但是对于南红来说——其实不单只对于南红来说——这些确实是升值的重要要点

大概就那么多了,最后我们还是要客观的来认识南红,南红在很不久的过去还仅仅是一项非常普通的装饰品,

一件能够带来美和希望的小玩意,它通常伴随的并非登堂入室的富丽堂皇,

伴随它的往往是贫穷而且窘迫的现况、或者纯真或者愚蠢的信念,对健康和圆满的希望。

南红如暴发户一样在瞬间得到追捧,我们不知道这些是不是对南红的灾难,

我们也不知道那些数以吨记的南红离开了藏民的颈脖,是不是已经丧失掉了真正的灵魂,

我们更不知道这些或许丧失掉灵魂的躯干在未来还能不能给我们带来新的希望,演绎出更加美丽的故事。

我们能够做到的就是真实的记录,记录这些美、现实和无奈,而不是那些虚无缥缈的美德,

正如2400多年前伟大的苏格拉底《美诺篇》中的结论:“真实的知识是唯一的美德”。